- Organización preestablecida

El liderazgo y la

influencia son tan difusos que los

intentos de controlar las pandillas o maras por medio del procesamiento penal

de sus líderes su incapacitación, tan solo lleva a la aparición de otros.

El sistema descrito como

funcionamiento en la mara muestra que la desarticulación de uno o varios

miembros, aún y cuando sean líderes, no lesiona seriamente la organización ni

sus funciones, que permanecen activas y pueden ser asumidas por nuevos miembros

al amparo de los méritos ganados.

El liderazgo tiende a ser

funcional, variable, inestable y compartido entre varios miembros de las

pandillas, en parte porque los subgrupos dentro de las pandillas tienden a

identificar prioridades y dirigir conductas de forma más efectiva que una

dirección o liderazgo central.

- Jerarquía inquebrantable

«Dentro de las

agrupaciones hay diferentes niveles de jerarquía. Primero está el aspirante que

es un niño (...) Lo que hace que pase de aspirante a simpatizante es el

contacto físico, que ya les habla, les estrecha la mano, los conoce, los

saluda, y se lleva con ellos. En cierto punto, en este simpatizante la pandilla

lo presiona para brincarlo o bautizarlo al barrio. Si la presión es efectiva y

él se bautiza –que el bautizo puede variar de diferentes formas– él pasa a ser

un novato, ya es miembro de la pandilla, el ya tiene un apodo (...) Pero con el

correr del tiempo a este novato le ponen ciertas misiones –«ojales» les

llaman–, trabajos, que los hacen coger «flecha» o jerarquía y pasa a ser un marero

permanente. Ya es un soldado, alguien que está permanente en la pandilla; ya no

está con la familia. Está 100% con ellos. Arriba de estos soldados, que son los

brazos de las pandillas, está el master jomi, que es el subjefe, y arriba el

jefe, el mero mero... el líder. Ésta es la agrupación de la jerarquía... esto es

solamente por una clica. Cada clica tiene esta misma jerarquía y la reunión de tres

o más clicas se llama jenga. Hay un coordinador de clicas que quien lidera una

jenga y arriba de estos coordinadores de jengas hay un coordinador de jenga.»

En el propio discurso de

los mareros y pandilleros a los que se realizaron entrevistas de profundidad en

El Salvador, Guatemala y Honduras, se reconoce que en cada clica existen

quienes reúnen condiciones de liderazgo y una cierta capacidad de distribución del

trabajo entre los miembros –entre los jomies o jombois, como los mareros se

llaman entre sí–.

Entre los mareros, los

inmigrantes de Estados Unidos, llamados veteranos, gozan de prestigio especial,

aunque no ocupan posiciones de liderazgo formales en las maras o pandillas.

Suelen ser sujetos de consulta y planificación, son referentes del origen o

fundación de los grupos y colaboran como informantes de nuevas acciones y de lo

que sucede en otros países. El ranflero es el administrador de la clica y tiene

como funciones la tesorería y la convocatoria de los mirin. Estos son reuniones

periódicas de toma de decisiones, evaluación, planeamiento y regulación de

pautas de comportamiento grupal e individual. En los mirin participan todos los

miembros de la clica en forma de asamblea. Suelen existir diferencias en el

nivel de participación de los miembros comunes (soldados), de manera que en

algunos casos ésta puede ser más o menos pasiva. Luego están los puestos de primera

palabra y segunda palabra, los cuales dirigen los mirin y son los voceros de

las clicas en las reuniones interclicas. En clicas muy grandes se habla de tercera

palabra. Los soldados son los miembros rasos de las pandillas y cumplen

distintos roles dependiendo de la misión que el grupo o los líderes les

asignen. «[la estructura está compuesta por] el veterano, el ranflero, el

primera palabra, el segunda palabra, en ciertas clicas dependiendo de la

cantidad de jóvenes que tengan, tienen hasta tercera palabra, de ahí viene el

soldado, por decirlo así. El ranflero es como el que se encarga de hacer cosas

como llevar y traer, tiene una superioridad establecida, está sobre el primera

palabra. [El primera y segunda palabra] son quienes manejan los mirin, quienes controlan

a la población, controlan a sus jomis y el Territorialidad creciente

Un aspecto importante

dentro de la organización de las pandillas es la territorialidad. El territorio

y su apropiación por parte de agrupaciones pandilleras es un aspecto medular

coincidente con los estudios de otras latitudes en cuanto a la consolidación de

la identidad pandillera.

De esta forma, la territorialidad

de las maras y pandillas se manifiesta en el uso de ciertos lugares o zonas

para la reunión y encuentro de las maras o pandillas, y a través del control

del ingreso, de las actividades que puedan desarrollar en éstas y del «uso» de

las actividades y de los recursos que en ella existen. En estos espacios se

realizan actividades recreativas y delictivas, así como lucrativas y de

mercado.

El grupo básico y más

local de una pandilla o mara se denomina clica, la cual se organiza en el barrio

o la colonia. Varias clicas conforman una jenga (espacio de coordinación de clicas,

en particular cuando hay muchas en una zona); la cual a su vez pertenece a una

pandilla «madre» (con nombre propio). Al respecto, los datos de los mareros y

ex mareros entrevistados a profundidad indican que los territorios básicos no

son muy extensos (aproximadamente una colonia), lo que puede estar relacionado con

la necesidad de mantener un trato cara a cara con los vecinos del lugar,

ejercer el control y lograr realizar sus actividades con éxito y con protección.

Las pandillas por

controlar y dominar los territorios, cuya dinámica de control y de reunión no

suele ser oculta; al contrario, las maras o pandillas suelen apropiarse de

espacios abiertos y visibles a todos los que conviven en él. Esta visibilidad forma

parte del control que desean demostrar y que en muchos casos ciertamente tienen

sobre el territorio y sus habitantes.

La investigación brinda

información que muestra que la modalidad de apropiación y defensa del territorio

de las pandillas hace que las colonias o los barrios no cuenten con la

presencia de muchas pandillas diferentes en forma simultánea; al contrario, cada

pandilla trata de controlar un área y de mantenerlo como suyo e incluso

expandirlo. En este sentido, los miembros de las maras buscan que su territorio

sea cada vez más grande en función del espacio, de la cantidad de vecinos y

personas, y de la cantidad de integrantes a la pandilla. En conclusión, el

primer aspecto relevante respecto a la organización de las maras y pandillas es

que la

- Sistema financiero propio y dinámico

Durante mucho tiempo la

literatura criminológica y la económica han ofrecido una visión simplista de la

relación entre empleo y delincuencia. Esta literatura contemplaba las

actividades económicas legales e ilícitas como mutuamente excluyentes, mientras

que estudios más recientes tienden a ofrecer una visión más compleja en la que

jóvenes en situación de exclusión social desarrollan estrategias de

supervivencia que implican la participación en la economía legal, pero también,

de forma paralela, en la economía sumergida, así como en formas delictivas

ocasionales de adquisición de ingresos (Fagan y Freeman, 1999). En ese sentido,

la impresión generalizada es que el marero no trabaja y está al margen de

cualquier actividad productiva legítima dentro del mercado. Analizando las

opiniones de los propios mareros, pandilleros, de los ex mareros y ex

pandilleros, así como de las mareras activas y las retiradas

Es importante anotar que

la mayor parte del trabajo que realizan los mareros y pandilleros es de

carácter no calificado y solo unos pocos corresponden a la categoría de

calificados. Entre otras actividades laborales están: la carpintería,

albañilería, venta de ropa, comercio, talleres mecánica, panadería, pintura y

otros. En todo caso también conviene recordar que cuando se pregunta a estas

poblaciones las más frecuentemente mencionadas son los robos, la venta de

drogas, y el cobro por protección a vecinos y comerciantes.

En las palabras de los mareros

entrevistados: «Yo mi propio financiamiento es mi taller, yo de ahí saco mi

ganancia, hago cuatro balcones, estoy ganando mis dos mil quinientos colones, y

lo hago en dos días. (...) La pandilla no es lo mismo, hay miembros que no

trabajan, de qué viven ellos, por lógica tienen que robar. (...) El gobierno no

nos deja poner nuestra propia empresa. Teníamos un disco, (...) y se perdió, la

policía andaba encima, no nos dejaban en paz. Probamos con un comedor y no los

dio, vendimos todo, nunca hemos intentado porque le tenemos miedo al gobierno.»

(Líder marero, El Salvador).

«Muchos de nosotros

trabajamos, lavamos carros, trabajamos para poder tener recursos y tener dinero.

Aquí cualquiera puede ser voluntario, para tener un dinerito, porque existen cosas

de emergencia, que uno sale herido, cosas que tenemos que pagar para sacarlo.»

(Líder marero, El Salvador).

- Método de reclutamiento eficiente

Algunas de nuestras

entrevistas de profundidad documentan esta función de reclutamiento, con

pandilleros que cuentan como su ingreso en la pandilla se produce en el entorno

carcelario. Este duro entorno hace que afiliarse a la pandilla sea contemplada

como una estrategia de supervivencia: «Ya en la cárcel yo me uní por cuestiones

de sobrevivencia que por querer integrarla» (ex líder marero, Guatemala).

Por otra parte, en los

relatos de los mareros y pandilleros en Guatemala, Honduras y El Salvador, y en

algunas de las respuestas específicas que proporcionaron a este estudio, queda

claro que el proceso de afiliación de los más jóvenes se da por proximidad en

la comunidad y no por un reclutamiento deliberado.

Esta presencia en el

espacio público conforma un icono de atracción que resulta llamativo para

preadolescentes que inician su proceso de identificación fuera de la familia y

que, bajo ciertas circunstancias, puede llenar los vacíos de opciones saludables

que también se han detectado en este estudio. Por tanto, este dato sobre la

tendencia de las actuales agrupaciones hacia la privatización del espacio

público en Costa Rica y Nicaragua debe ser considerado con especial atención.

- Ética (que incluye normas, valores y principios)

En las entrevistas de

profundidad, los mareros o pandilleros y los ex mareros hacen mención de diversas

normas existentes en su grupo, aunque no siempre pueden generalizarse para

todos los grupos. Entre estas normas presentes en la retórica de los mareros y

pandilleros se encuentra la prohibición del consumo de «pega» y de «piedra».

Asimismo, señalan que

tampoco es bien visto fumar marihuana o ingerir alcohol sin permiso y en

tiempos no previstos por el grupo. El incumplimiento de estas normas, en

general, se considera falta leve, como se relata en el siguiente comentario:

«(...) el grupo es muy

unido como para que estas cosas, por ejemplo, si alguien anduviera consumiendo crack

dentro... es obvio, no, o sea lo ven, ven que cambia las actitudes, ya no es

igual, entonces estas cosas generan un castigo, que a veces puede ser leve.»

(Informante 1, ex marero líder, Pandilla 18, 24 años, Guatemala).

Otras normas establecen

la prohibición de robar en la misma zona que controla la mara o pandilla, relacionarse

con otras maras o personas, andar o atacar solo, violar, atacar a un marero o

pandillero contrario si anda con un acompañante que no es de la mara o

pandilla, los drive-by shootings10 y salirse de la mara. También algunos

informantes

destacan normas sobre el

estilo identificador del grupo, en el cual el uso del corte de pelo, del vestuario,

de signos y colores específicos está pautado en el grupo.

Esta reglamentación

implicaría un comportamiento esperado del miembro del grupo. En su defecto,

podría ser sancionado, como lo muestra el siguiente extracto:

«(Si un miembro) empieza

a hacer cosas que los homies de este sector no hacen, entonces viene y se le

habla y se le dice que «acá nosotros somos los que mantenemos las cosas así y

así para nuestra seguridad y para la seguridad de la comunidad, si tú vuelves a

hacer eso entonces vas a tener problemas »; entonces, hablan con él, si no

agarra la onda entonces se toman otras alternativas.» (Entrevista doble, marero

repatriado y joven marero Guatemala).

Los hombres y las mujeres

son castigados de conformidad con este discurso por medio del chequeo, calentamiento o pegadita,

que es un castigo colectivo que se hace ingresando a la persona en un círculo y

golpeándola. Las mujeres suelen ser chequeadas por mujeres. De acuerdo con

estas declaraciones, la violencia como mecanismo ritual del grupo juega un

papel y funciona, en particular, como instrumento de control de la conducta de

sus miembros.

- Proceso de formación de liderazgo interno

El liderazgo se ganaría por

antigüedad, experiencia, conocimiento, misiones realizadas, el cuido de los

miembros, muertes o robos y fama. Las características necesarias para ser un

líder antes señaladas denotan una capacidad de gestión propia de modelos más

evolucionados organizacionalmente.

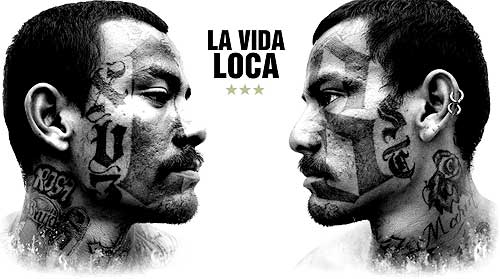

- Comunicación e iconografía

Símbolos como los tatuajes,

determinadas indumentarias, el graffiti o signos manuales y otros referentes

culturales pueden servir a estos grupos para dotarse de una identidad única,

mientras que los ritos de iniciación, normas y sanciones (con independencia de

su existencia a partir de su materialización en prácticas conductuales que

puedan observase) sirven para dotar al grupo de un discurso que cimienta una

imagen romántica de pertenencia, el atractivo de una identidad alternativa y la

cohesión del grupo.

En el caso de las maras y

pandillas, ciertamente los signos externos han jugado un papel relevante. Los

mareros los mencionan frecuentemente como aspectos diferenciadores entre maras

(39% en Guatemala, 37% en El Salvador, 48% en Honduras); como signos de

reconocimiento de los miembros de su grupo (60% en Guatemala, 61% en El

Salvador, 79% en Honduras); y como reconocimiento de los miembros de otros

grupos (63%, en Guatemala, 73% en El Salvador, 81,5% en Honduras).

Posiblemente, estos

signos externos también constituyen elementos de resistencia a la

descalificación.

El sentido de resistencia

se expresa a través de la diferenciación, que en lugar de estar oculta se hace

presente y plantea una pertenencia asumida ante otros grupos y ante la

comunidad que los rodea. De esta manera, el estilo o uniforme funciona como

identificador del grupo y por lo tanto, se lleva en todo momento y en cualquier

lugar, mostrando su pertenencia en su vida cotidiana.

Asimismo, de acuerdo con

las entrevistas de profundidad realizadas con mareros en Guatemala, El Salvador

y Honduras, el tatuaje tiene funciones de identificación y de estatus dentro

del grupo.

Aunque existen relatos

contradictorios, parece que, al menos en las pandillas estudiadas, no existe total

libertad para dibujarse tatuajes. Por el contrario, el tatuaje desempeña

diferentes funciones, entre ellas, distingue el cargo o mando del pandillero, y

depende de la tarea que haya realizado:

En este sentido, los

tatuajes pueden considerarse biografías de la vida de los mareros y

pandilleros, como cicatrices o marcas de los eventos realizados en los cuales

se expuso la vida del individuo en nombre del colectivo. Como letras en un

papel para ser visto, no pueden pasar inadvertidos por el grupo.

Es un mérito individual,

otorgado colectivamente por el esfuerzo y el riesgo individual realizado.

El graffiti, al igual que

el tatuaje, tiene además un aspecto creativo, tanto individual como colectivo. Ambas

creaciones son consideradas por varios autores como producciones culturales que

invierten la valoración negativa que se le asigna socialmente a determinados

estilos, transformando el estigma en emblema (Feixa, 1998). El graffiti sirve

para demarcar el territorio y ser así reconocido por las pandillas. Se utilizan

números, letras y símbolos que han identificado como suyos, al igual que lo hacen

para los tatuajes.

- Logística

y estrategia

La cárcel se ha

convertido en centro de logística y de acción.

Las cárceles constituyen

centros de logística, reclutamiento y conducción inteligente de las maras y

pandillas, favoreciendo así su accionar. Ciertamente, el reforzamiento de las

pandillas como consecuencia de políticas penales represivas, por ejemplo, al

facilitar contactos entre jóvenes pandilleros y los que no lo son, ponen en

relación pandilleros de distintas clicas y refuerzan la cohesión social de

estos grupos obligados a sobrevivir en el entorno carcelario

Sugieren que las maras y

pandillas, particularmente en países como El Salvador, controlan el

narcomenudeo con el respaldo de un sistema de logística y protección armada:

«(...) utilizando un sistema de organización muy avanzado en eficiencia.

Participan desde niños (campanas) hasta los controladores de la venta»

(informante clave, El Salvador).

No hay comentarios:

Publicar un comentario